| n° | Titre | Auteur•ice | |

|---|---|---|---|

| A | *FCPRSONSLCUHDF* | Fleurs, corps, paysage, ruche et smartphones, ou notes sur la conception d’une horloge de flore | Marc Buchy |

| B | *ST* | Sans titre (Ou comment Marc Buchy m’a appris à ne plus m’en faire et à aimer les parterres de fleurs) | Marie Cantos |

| C | *LOBDMB* | Les oscillations botaniques de Marc Buchy | Clelia Coussonnet |

| D | *HDF* | Horloges de Flore | Gil Ferrand |

| E | *TSTV* | Temps social & temps végétal | Gil Ferrand |

| n° | Nom Commun | Nom Scientifique | Zone | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | BDJ | Belle-de-jour |

Convolvulus tricolor L. |

matinal |

| 2 | CR | Crépide rose |

Crepis rubra L. |

matinal |

| 3 | CS | Chicorée sauvage |

Cichorium intybus L. |

matinal |

| 4 | CB | Catananche bleue |

Catananche caerulea L. |

matinal |

| 5 | ÉEÉ | Epilobe en épi |

Epilobium angustifolium L. |

matinal |

| 6 | PO | Piloselle orangée |

Pilosella aurantiaca F.W.Schultz & Sch.Bip. |

matinal |

| 7 | RA | Renoncule âcre |

Ranunculus acris L. |

matinal |

| 8 | (VS) | Volubilis ‘Shiva’ |

Ipomoea purpurea Roth |

matinal |

| 9 | (VG) | Volubilis ‘Grandpa Ott’ |

Ipomoea purpurea Roth |

matinal |

| 10 | SDC | Souci des champs |

Calendula arvensis L. |

diurne |

| 11 | SDJ | Souci des jardins |

Calendula officinalis L. |

diurne |

| 12 | PDCR | Pavot de Californie ‘Red Chief’ |

Eschscholzia californica Cham. |

diurne |

| 13 | PDCS | Pavot de Californie ‘Simple Mix’ |

Eschscholzia californica Cham. |

diurne |

| 14 | LÀGF | Lin à grandes fleurs |

Linum grandiflorum Desf. |

diurne |

| 15 | CA | Carline acaule |

Carlina acaulis L. |

diurne |

| 16 | SDC | Souci du cap |

Dimorphotheca pluvialis Moench |

diurne |

| 17 | GT | Gilia tricolore |

Gilia tricolor Benth. |

diurne |

| 18 | ODV | Oxalis de Valdivia |

Oxalis Valdiviensis Barnéoud |

diurne |

| 19 | NFC | Nicandre faux-coqueret | Nicandra physalodes Gaertn. | diurne |

| 20 | FTM | Ficoïde | Cleretum bellidiforme G.D. Rowley, 1979. syn. Dorotheanthus bellidiformis N.E.Br, 1928 Syn. Mesembryanthemum criniflorum L., 1782 | diurne |

| 21 | HF | Hémérocalle fauve |

Hemerocallis fulva L. |

diurne |

| 22 | GM | Grande marguerite |

Leucanthemum maximum D.C. |

diurne |

| 23 | ŒDP | Œil-de-paon |

Tigridia pavonia Redouté |

diurne |

| 24 | PR | Phalangère ramifiée |

Anthericum ramosum L. |

diurne |

| 25 | CÀFO | Campanule à feuilles d’ortie |

Campanula trachelium L. |

diurne |

| 26 | GC | Gentiane croisette |

Gentiana cruciata L. |

diurne |

| 27 | P | Piloselle |

Pilosella officinarum Vaill. |

diurne |

| 28 | OB | Onagre bisannuelle |

Oenothera biennis L. |

nocturne |

| 29 | BDN | Belle-de-nuit |

Mirabilis jalapa L. |

nocturne |

| 30 | (IB) | Ipomee blanche |

Ipomoea alba L. |

nocturne |

| n° | Description | |

|---|---|---|

| ∴ | Ruche | |

| // | Limites du parc | |

| :: | Chemin |

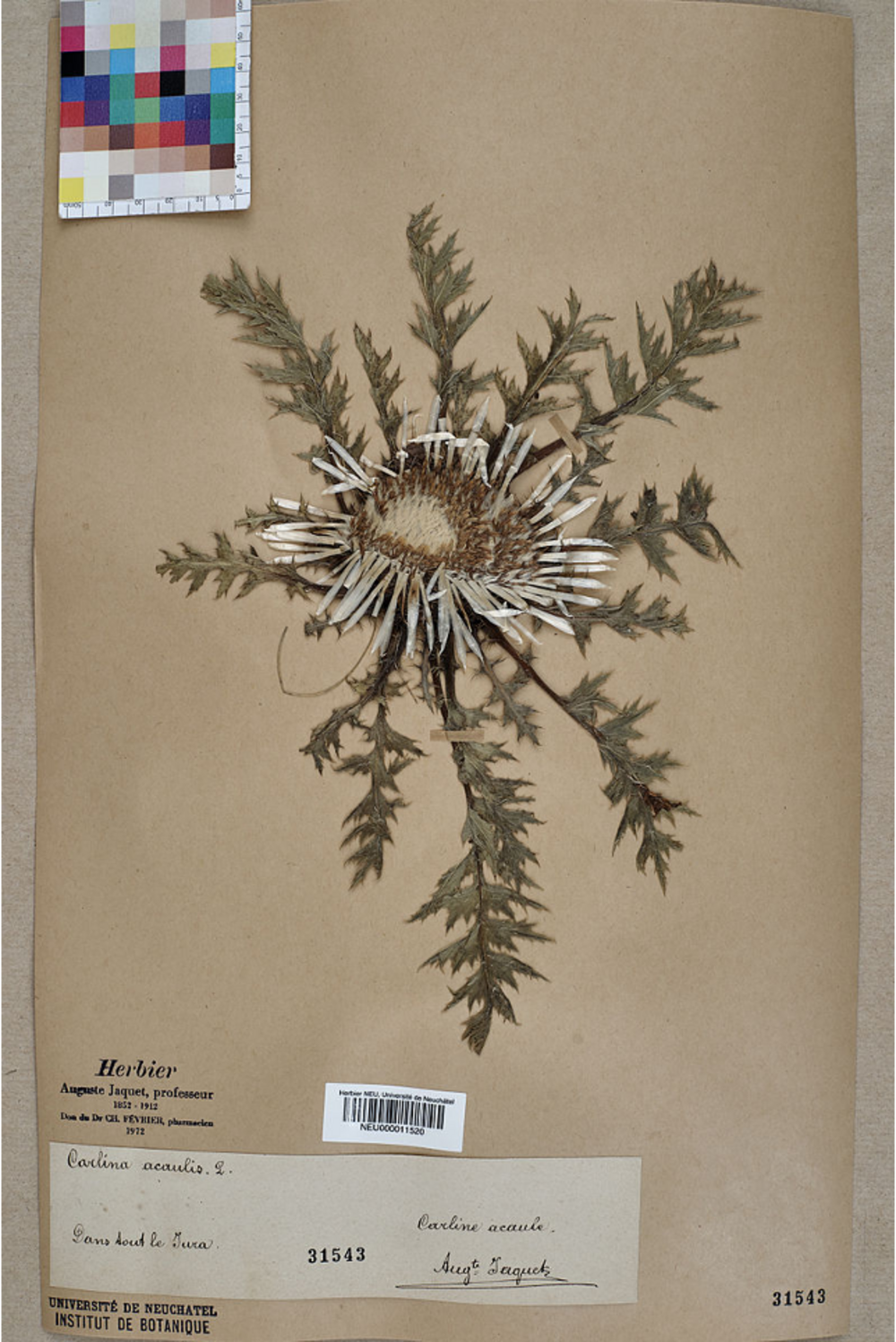

15

xCarline acaule

Carlina acaulis L.

Nom Vernaculaire :

Chardon argenté

Baromètre (du berger)

Artichaut sauvage

Caméléon blanc

Chardonneret(te)

Nom Anglais :

Stemless carline thistle

Première Publication :

C. Linné, Species Plantarum, 1753

Zone :

diurne

Famille :

Astéracées

Sexualité :

Hermaphrodite

Pollinisation :

Entomogame (pollinisation par l’intermédiaire des insectes)

Autogame (auto-pollinisation)

Dissémination :

Anémochore (dispersion des graines par le vent)

Caractéristiques :

Originaire d’Espagne, d’Italie et d’Europe centrale, la Carline acaule affectionne les sols calcaires et arides des pentes rocailleuses et des pâturages montagneux où elle s’ancre facilement grâce à sa racine pivotante. Bisannuelle ou vivace éphémère selon les situations, ses feuilles épineuses l’apparentent aux chardons (genre Caardus), et son réceptacle charnu, pourvu d’écailles, aux artichauts (genre Cynara) qui appartiennent à la même et grande famille des Astéracées.

Au cœur d’une large collerette de feuilles épineuses vert-grisâtre, se développe à partir du début de l’été une courte tige quasi invisible (acaule) sur laquelle repose un large capitule d’une dizaine de centimètres de diamètre. Le disque central, duveteux, variant du beige au brun clair est entouré de bractées soyeuses blanc argenté qui, lorsqu’elles sont exposées aux rayons solaires, permettent à la plante d’être repérée à bonne distance par les pollinisateurs, ce qui lui a valu le surnom de « Chardon argenté ». Son nom vernaculaire de « Caméléon » provient d’une erreur d’identification des botanistes grecs (Dioscoride, Théophraste, …) qui pensaient à tort que la Carline acaule changeait de couleur selon son environnement. Mellifère, la plante a donné son nom à une espèce de papillon endémique des Alpes, l’Hespérie de la Carline ou Carlin (Pyrgus carlinae).

Genre :

Carlina L.

Le genre botanique Carlina – publié par Carl Linné dans son Species Plantarum en 1753 – comporte une trentaine d’espèces annuelles ou vivaces originaires de Macaronésie, d’Afrique du Nord et d’une vaste zone s’étendant de l’Europe à la Sibérie (Kew, 2023). Le nom Carlina apparaît dans les usages dès 1545 sous sa forme provençale « carlino », dérivé du latin carduus qui signifie chardon par attraction de « Carolus » (Charles). La légende, rapportée par le naturaliste Jean Bauhin au XVIIe siècle, raconte que Charlemagne (ou Charles Quint selon les versions) recommandait la Carline à ses soldats pour les soigner de la peste. Une trace de cet épisode est restée dans le vocable breton où la Carline se prénomme « louzaouen ar vosen » (l’herbe de la peste).

Usages :

Ornemental

La Carline acaule – menacée dans certaines régions – est une espèce protégée dont la cueillette sauvage est proscrite. Son inflorescence imposante, au ras du sol, mais surtout son envergure, pouvant atteindre jusqu’à 85 cm, séduisent de nombreux passionnés et collectionneurs de végétaux « rares ». Après dessiccation, la plante était souvent utilisée dans la composition des bouquets secs.

Alimentaire

Surnommé « Artichaut sauvage » en Vendée, « Artichaut noir » ou « Chardon artichaut » dans l’Aube, le réceptacle charnu de la Carline acaule, quelque peu amer, était consommé cru ou cuit comme un légume-fleur. Dans son Manuel alimentaire des plantes (1771), le médecin Pierre-Joseph Buc’hoz précise que « les habitants des Alpes, des Pyrénées & du Mont d’Or, mangent les têtes de carlines lorsqu’elles sont encore jeunes et tendres ». D’autres témoignages signalent que les « cœurs » de Carline étaient parfois confites au sucre ou au miel ou bien encore consommés en confiture. Concernant le bétail, les feuilles épineuses censées protéger des prédateurs ne découragent pas ânes et mulets, qui consomment le capitule sans arracher la plante, contrairement aux porcs qui ne mangent que la racine.

Médicinal

La racine de la Carline acaule, infusée, était utilisée dans la médecine populaire pour traiter les troubles gastro-intestinaux et rénaux. On recommandait le vin de Carline contre le ténia (« 40 à 60 gr. de poudre de racine par litre de vin. Un verre de Bordeaux 4 à 5 fois par jour » ! ). Un témoignage rapporte qu’au cours de l’épidémie de grippe « espagnole » de 1918, certains malades auraient retrouvé l’appétit et le fonctionnement normal des voies digestives et urinaires sous l’influence de l’extrait fluide de Carline (Fournier, 1948). Également réputée pour ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires, la racine, en décoction, permettait d’obtenir une lotion pour guérir les dermatoses cutanées.

Folklorique

Un dicton du XVIe siècle rapporte qu’« on met (la Carline acaule) au seuil des maison pour détourner la fascination ». Plus généralement, en Provence, c’est le large disque lumineux du capitule de la Carline à feuilles d’acanthe (Carlina acanthifolia), la « Cardabelle » ou « Chardousse », que l’on plaque au-dessus de la porte d’entrée des maisons afin de protéger le foyer des forces occultes de la nuit. Cette pratique est encore visible dans la commune de Saint-Guilhem-le-Désert dans la vallée de l’Hérault.

Ludique

La spécialiste des jouets anciens Christine Armengaud mentionne dans son ouvrage Jouets de Plantes (2009) la fabrication d’un petit instrument de musique populaire – le mirliton – à partir du capitule de la Carline. « Quand on retourne ce petit soleil sauvage, on aperçoit dans la partie centrale des centaines de perforations. C’est sur ces minuscules tuyaux que l’on pose une pelure d’oignon, la plus large possible. Puis on chante en faisant vibrer les lèvres. » Elle rapporte le récit d’un certain « Jean de la Chardouse » qui jouait de cet instrument dans les bals et « avait fait danser toute une génération vers 1875, dans la vallée de Serres ».

Cynégétique

Son nom vernaculaire « Chardonneret » souligne combien cette espèce de passereaux est friande de ses graines. Son nom wallon de « pice-cou » (pince-cul) évoque une ancienne pratique de piégeage (tendeurs) où la Carline servait de mets pour capturer l’oiseau.

Chronobiologie :

Le botaniste et pionnier de la phytosociologie Anton Kerner von Marilaun observe et consigne dans son ouvrage The natural history of plants (1895) l’ouverture régulière de l’inflorescence de la Carline acaule entre 7h et 8h le matin (août), suivie de sa fermeture entre 18h et 19h (août) à Innsbruck en Autriche. Il observe également le rythme circadien d’une proche « cousine », la Carline commune (Carlina vulgaris), qui ouvre les fleurs de son capitule à la même heure mais les clôt une heure plus tard. Toutefois, la Carline n’est pas qu’une fleur « équinoxiale », qui selon la classification du naturaliste Carl Linné, opère ouverture et fermeture chaque jour à une heure déterminée ; elle est aussi une fleur « météorique », c’est-à-dire sensible aux variations de luminosité, de température, d’hygrométrie ou de pression atmosphérique.

Son nom vernaculaire de « Baromètre », employé en Haute-Marne et dans l’Aube, provient du fait que la plante est dotée de bractées hygroscopiques qui se referment par temps humide (et la nuit) afin de protéger les fleurs du capitule et leur précieux pollen nécessaire à la reproduction. Fort utile aux bergers, on la surnommait aussi « Tserdon dou bi tin » (Chardon du beau temps) dans le canton de Fribourg (Suisse). Le chercheur et botaniste Paul Jaeger (1905-1999) montre que cette sensibilité aux variations de l’humidité atmosphérique (hygronastie) est si déterminante qu’elle peut même s’opérer dans l’obscurité et ce, quel que soit l’âge du capitule.

Extrait littéraire :

« Toute la plante est fleur ; à quoi servirait l’aide insignifiante d’une tige quand on s’est agrandi à la dimension même de l’astre vénéré ? Sur la colline sèche, les carlines sont les yeux purs de la vie végétale, si avides de soleil qu’ils en ont pris la forme, rejetant autour d’eux, sous forme de feuilles vulnérantes, le terrestre (diraient les alchimistes) de leur condition mortelle. »

Pierre Lieutaghi, Le Livre des bonnes herbes, 1996.

Herborisation :

Crédits photos :

Première image: Pietcas (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Seconde image:Auguste Jacquet (1852-1912), « Carlina acaulis, dans tout le Jura », Université de Neuchâtel, Institut de Botanique, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons